40代に入ってから「疲れが取れない」「よく眠れない」「手足が冷える」といった症状でお悩みではありませんか?

これらの不調は、中医学(薬膳のベースとなる東洋医学)の視点から見ると、体内の「気・血・水」のバランスが崩れることで起こると考えられています。

重要なのは、同じような症状でも人によって根本原因が異なるため、個々の体質に合わせた対策が必要だということです。

本記事では、40代以降に特に多い3つの症状(疲労・不眠・冷え)について、体質別の診断方法と具体的な薬膳対策をご紹介します。

身近な食材で作れる簡単レシピも掲載していますので、今日からでも実践していただけます。

目次

- 薬膳で考える不調の原因

- 疲労の体質別診断と対策

- 不眠の体質別診断と対策

- 冷えの体質別診断と対策

- 薬膳実践のポイント

- まとめ

薬膳で考える不調の原因

中医学の基本概念「気・血・水」

薬膳の基礎となる中医学では、人体は以下の3つの要素で構成されていると考えられています。

- 気(き):生命エネルギー、免疫力、基礎代謝を司る

- 血(けつ):栄養と酸素の運搬、血液循環を司る

- 水(すい):体液の調節、潤いの維持を司る

これら3つの要素が十分に満たされ、バランス良く体内を巡ることで健康が保たれます。

40代から不調が増える理由

40代を境に様々な不調が現れやすくなる背景には、以下のような要因があります。

生理学的変化

- 基礎代謝率の低下(20代と比較して約10-15%減少)

- ホルモンバランスの変化(特に女性の場合)

- 筋肉量の減少と体脂肪率の増加

ライフスタイル要因

- 慢性的なストレスの蓄積

- 睡眠の質の低下

- 運動不足

- 不規則な食生活

中医学的には、これらの要因が「気・血・水」の生成・循環に影響を与え、結果として各種症状が現れると解釈されます。

疲労の体質別診断と対策

疲労のタイプ診断

まず、以下のチェックリストで自分がどちらのタイプに該当するか確認してみてください。

タイプA:気虚(エネルギー不足)

- ☑️ 朝起きるのがつらく、日中も疲労感が持続する

- ☑️ 軽い運動(階段昇降など)で息切れしやすい

- ☑️ 風邪をひきやすく、治りにくい

- ☑️ 食後に強い眠気を感じる

- ☑️ 声が小さくなった、または かすれやすい

- ☑️ やる気が出ず、物事に集中できない

タイプB:気滞(エネルギーの滞り)

- ☑️ イライラしやすく、感情の波が激しい

- ☑️ お腹の張りやガスが溜まりやすい

- ☑️ ため息をつくことが多い

- ☑️ 胸部の圧迫感や苦しさを感じる

- ☑️ のどに何かつかえたような感覚がある

- ☑️ ストレスを強く感じやすい

疲労タイプ別の薬膳対策

気虚タイプの薬膳

基本的な治療方針: エネルギーの源となる「気」を補充し、消化吸収機能を高めて体力の回復を図る。

推奨食材

- 山芋・長芋:消化酵素が豊富で胃腸機能を助け、持続的なエネルギーを供給

- 鶏肉・豚肉:良質なタンパク質源として体力回復をサポート

- かぼちゃ・さつまいも:消化に良い糖質で脾胃機能を温める

- 白米・もち米:即効性と持続性を兼ね備えたエネルギー源

- はちみつ・黒砂糖:自然な糖分で素早いエネルギー補給

- 卵:完全栄養食品として気血の生成をサポート

避けるべき食材

- 生もの、冷たい食べ物(消化にエネルギーを消耗するため)

- 過度に辛い食べ物、脂っこい食べ物

- 暴飲暴食(胃腸に負担をかけるため)

推奨レシピ:山芋とろろ丼

材料(2人分)

- 山芋または長芋:150g

- 卵黄:2個

- 温かいご飯:茶碗2杯分

- 醤油:小さじ1

- みりん:小さじ1

- だし汁:大さじ2(顆粒だしでも可)

作り方

- 山芋は皮をむき、すりおろし器で丁寧にすりおろす

- だし汁、醤油、みりんを混ぜ合わせて調味液を作る

- すりおろした山芋と調味液を均一に混ぜる

- 温かいご飯の上にかけ、中央に卵黄をのせて完成

摂取タイミング: 朝食または夕食の主食として。消化が良いため胃腸への負担が少ない。

気滞タイプの薬膳

基本的な治療方針

滞った「気」の流れを改善し、精神的な緊張を緩和してストレスを軽減する。

推奨食材

- みかん・オレンジの皮:芳香性の精油成分が気の巡りを改善

- しそ・大葉:香り成分が気分をリフレッシュし、消化促進効果

- 緑茶・ウーロン茶:カテキンによるリラックス効果

- セロリ:肝の気滞を解消し、血圧安定効果

- 三つ葉・パセリ:芳香性化合物が気を動かす

- 玉ねぎ・長ねぎ:硫黄化合物が気の流れを促進

避けるべき食材

- 脂っこい食べ物(消化に負担をかけ、気の流れを悪化)

- 過度に甘い食べ物(脾胃の働きを鈍らせる)

- アルコールの過剰摂取(一時的には気が巡るが、長期的には気滞を悪化)

推奨レシピ:みかんの皮リラックス茶

材料(1杯分)

- みかんの皮(よく洗って乾燥させたもの):3g

- または市販のオレンジピール:小さじ1/2

- 熱湯:200ml

- はちみつ:お好みで

作り方

- みかんの皮を急須またはカップに入れる

- 熱湯を注ぎ、蓋をして3分間蒸らす

- お好みではちみつを加えて甘味を調整

摂取タイミング: 朝と夕方の2回。食間に飲むとより効果的。

注意点: みかんの皮は必ず無農薬のものを使用し、流水でよく洗ってから乾燥させること。

不眠の体質別診断と対策

不眠のタイプ診断

タイプA:心血虚(栄養不足による不眠)

- ☑️ 布団に入ってもなかなか寝付けない

- ☑️ 夢を多く見る、悪夢を見ることが多い

- ☑️ 動悸や胸の違和感を感じる

- ☑️ 物忘れが目立つようになった

- ☑️ 顔色が悪く、青白い

- ☑️ 集中力が続かず、注意散漫になりやすい

タイプB:心腎不交(体内に熱がこもる不眠)

- ☑️ 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)

- ☑️ 手のひらや足の裏がほてる感じがする

- ☑️ 口や喉の渇きを強く感じる

- ☑️ めまいや耳鳴りの症状がある

- ☑️ 腰や膝のだるさ、痛みがある

- ☑️ イライラしやすく、些細なことで怒りっぽくなる

不眠タイプ別の薬膳対策

心血虚タイプの薬膳

基本的な治療方針 :心臓に栄養を与える「血」を補充し、精神を安定させて自然な眠りを促す。

推奨食材

- 卵:レシチンが豊富で神経伝達をサポート、良質なタンパク質源

- 豚肉・鶏肉:血の材料となる鉄分とタンパク質が豊富

- ほうれん草・小松菜:鉄分、葉酸が豊富で造血作用をサポート

- 人参:βカロテンが血液の質を改善し、顔色を良くする

- 牛乳・チーズ:カルシウムとトリプトファンで神経を安定

- 黒ゴマ・白ゴマ:ビタミンE、マグネシウムで心血を補強

食事のポイント

- 夕食は就寝3時間前までに済ませる

- 温かい食べ物を中心とし、消化に良いものを選ぶ

- 安眠効果のあるハーブティーを就寝前に摂取

推奨レシピ:安眠たまご雑炊

材料(1人分)

- 卵:1個

- ご飯:茶碗1杯分

- だし汁:300ml(顆粒だしでも可)

- ほうれん草:2束

- 醤油:小さじ1

- みりん:小さじ1

作り方:

- ほうれん草は沸騰したお湯で1分茹で、冷水にとって3cm幅に切る

- 鍋にだし汁を入れて加熱し、ご飯を加えて煮る

- 卵を溶いて回し入れ、ふんわりとした食感になるよう調理

- ほうれん草と調味料を加え、味を調える

摂取タイミング: 夕食として、就寝2時間前までに温かいうちに摂取。

心腎不交タイプの薬膳

基本的な治療方針 体内にこもった余分な熱を冷まし、腎機能を補強して心と腎のバランスを整える。

推奨食材

- 白菜・大根:体内の余分な熱を取り除き、消化を助ける

- きゅうり・トマト:体を冷やす性質があり、水分補給効果も高い

- 豆腐・豆乳:植物性タンパク質で熱を冷まし、潤いを与える

- 豚肉:腎機能を補い、体に必要な潤いを補給

- 黒ゴマ・白ゴマ:腎機能を強化し、不眠を改善

- わかめ・昆布:ミネラル豊富で腎機能をサポート

避けるべき食材

- 辛い食べ物、香辛料(体内の熱を増加させる)

- アルコール類(睡眠の質を悪化させる)

- カフェイン含有食品(コーヒー、紅茶、チョコレートなど)

- 夜遅い時間の食事

推奨レシピ:白菜と豆腐の冷ましスープ

材料(2人分)

- 白菜:1/4玉

- 絹豆腐:1/2丁

- わかめ(乾燥):大さじ1

- だし汁:500ml

- 醤油:大さじ1

- 塩:少々

作り方:

- 白菜は一口大にざく切りし、わかめは水で戻しておく

- 鍋にだし汁を入れて加熱し、白菜を加えて柔らかくなるまで煮る

- 豆腐を一口大に切って加え、わかめも入れる

- 醤油と塩で味を調え、火を止める

摂取タイミング:夕食のスープとして。熱すぎない程度の温度で摂取する。

冷えの体質別診断と対策

冷えのタイプ診断

タイプA:陽虚(基礎代謝低下による冷え)

- ☑️ 手足の先端が常に冷たく、温まりにくい

- ☑️ 頻尿傾向があり、特に夜間の尿回数が多い

- ☑️ 下半身のむくみが気になる

- ☑️ 腰や膝の重だるさ、痛みがある

- ☑️ 全身の疲労感が抜けない

- ☑️ 下痢しやすく、消化不良を起こしやすい

タイプB:血虚(血液不足による冷え)

- ☑️ 顔色が悪く、青白いまたは黄色っぽい

- ☑️ 立ち上がる時にめまいや立ちくらみを感じる

- ☑️ 爪が薄く割れやすい、または変形しやすい

- ☑️ 髪にツヤがなく、パサつきが気になる

- ☑️ 生理周期が不安定、または経血量が少ない(女性の場合)

- ☑️ 目が疲れやすく、視力の低下を感じる

冷えタイプ別の薬膳対策

陽虚タイプの薬膳

基本的な治療方針 体を温める「陽気」を補い、基礎代謝を向上させて内側から温める体質を作る。

推奨食材

- 生姜:ジンゲロールとショウガオールで強力な温熱効果

- にんにく:アリシンで血行促進、免疫力向上効果

- 鶏肉:体を温める性質が強く、タンパク質も豊富

- にら・ねぎ・玉ねぎ:硫黄化合物で陽気を補い、血行を促進

- くるみ・アーモンド:良質な脂質で腎機能を強化

- えび・いか:タンパク質豊富で腎陽を補う効果

調理法のポイント

- 煮る、蒸す、炒めるなど温かい調理法を選択

- 冷たい飲み物は避け、常温以上のものを摂取

- スパイスやハーブを積極的に活用

推奨レシピ:生姜にんにく温活茶

材料(1杯分)

- 生姜:薄切り3枚

- にんにく:薄切り1片

- 熱湯:200ml

- はちみつ:大さじ1

- レモン汁:数滴

作り方:

- カップに薄切りの生姜とにんにくを入れる

- 熱湯を注ぎ、蓋をして5分間蒸らす

- はちみつとレモン汁を加えて風味を調える

摂取タイミング: 朝起床時に1杯飲むことで、一日の体温上昇をサポート。

注意点: にんにくの量は個人の体調に合わせて調整。胃が弱い方は量を減らす。

血虚タイプの薬膳

基本的な治療方針 血液の材料となる栄養素を補給し、血液循環を改善して末端まで温かい血液を届ける。

推奨食材

- 黒ゴマ・白ゴマ:鉄分、亜鉛が豊富で血液生成をサポート

- レバー(鶏・豚):ヘム鉄が豊富で吸収率が高く、造血作用に優れる

- ほうれん草・小松菜:非ヘム鉄と葉酸で血液生成をサポート

- 人参:βカロテンとビタミンAで血液の質を向上させる

- ひじき・わかめ:鉄分とミネラルが豊富で血を補う

- 卵・赤身肉:良質なタンパク質と鉄分を同時に摂取可能

調理のポイント

- 鉄分の吸収を促進するビタミンC(柑橘類、ピーマンなど)と組み合わせる

- 血を補う「黒い食材」を積極的に取り入れる

- 良質なタンパク質を十分に摂取する

推奨レシピ:黒ごまほうれん草おにぎり

材料(2人分)

- 黒ごま:大さじ2

- ほうれん草:3束

- 温かいご飯:茶碗2杯分

- 醤油:小さじ1

- ごま油:小さじ1/2

- 塩:少々

作り方:

- 黒ごまをフライパンで軽く煎り、香りを立たせる

- ほうれん草は沸騰したお湯で1分茹で、冷水にとって水気を絞り、細かく刻む

- 温かいご飯にほうれん草、黒ごま、調味料を加えて均一に混ぜ合わせる

- 食べやすい大きさのおにぎりに成形する

摂取タイミング: 朝食や昼食として。冷めても美味しく、お弁当にも最適。

栄養ポイント: 黒ごまの鉄分とほうれん草の葉酸が相乗効果で造血作用を高める。

薬膳実践のポイント

継続するためのコツ

1. 段階的な取り組み

- 週2~3回の頻度から始める

- 完璧を求めず、できる範囲で継続する

- 一つの症状に集中して取り組む

2. 体調変化の記録

- 簡単な食事日記をつける

- 食べたものと体調の関係を観察する

- 2週間継続すると変化が見えてくる

3. 季節への配慮

- 旬の食材を積極的に活用する

- 季節の変わり目は特に注意深く観察

- 自然のリズムに合わせた食生活を心がける

4. 楽しみながらの実践

- 新しい食材への挑戦を楽しむ

- 家族や友人と一緒に取り組む

- 料理のレパートリー拡大を喜びとする

重要な注意事項

医療との適切な関係

- 既往症がある場合は必ず医師に相談してください

- 服薬中の方は薬剤との相互作用にご注意ください

- 薬膳は補完的な健康法であり、医療の代替ではありません

realistic expectations(現実的な期待)

- 急激な変化は期待せず、3か月以上の継続を目標とする

- 体質改善には時間がかかることを理解する

- 重篤な症状がある場合は必ず医療機関を受診する

個人差への配慮

- 同じ食材でも人によって効果は異なる

- アレルギーや食材の好き嫌いは無理をしない

- 体調に変化があった場合は一時中断し、専門家に相談する

まとめ

40代以降に多い疲労・不眠・冷えの症状について、中医学に基づく体質別アプローチをご紹介しました。

本記事の重要ポイント

- 個別化されたアプローチの重要性

- 同じ症状でも原因により対策方法が異なる

- 自分の体質タイプを正しく把握することが第一歩

- 一人一人に合わせた食材選択が効果を高める

- 身近な食材での実践可能性

- 特別な材料を購入する必要がない

- スーパーマーケットで入手できる食材で十分

- 日常の食事に無理なく取り入れられる

- 継続性の重要性

- 体質改善には時間がかかるため継続が必要

- 無理のない範囲での実践が長続きの秘訣

- 楽しみながら取り組むことが成功のカギ

薬膳は「薬」という文字が含まれていますが、決して特別なものではありません。

日々の食事を通じて自分の体と向き合い、自然治癒力を高めていく古来からの知恵なのです。

まずは気になる症状から始めて、少しずつ薬膳のある暮らしを取り入れてみてください。

継続することで体の変化を実感できるようになり、きっと薬膳の効果を体験していただけるはずです。

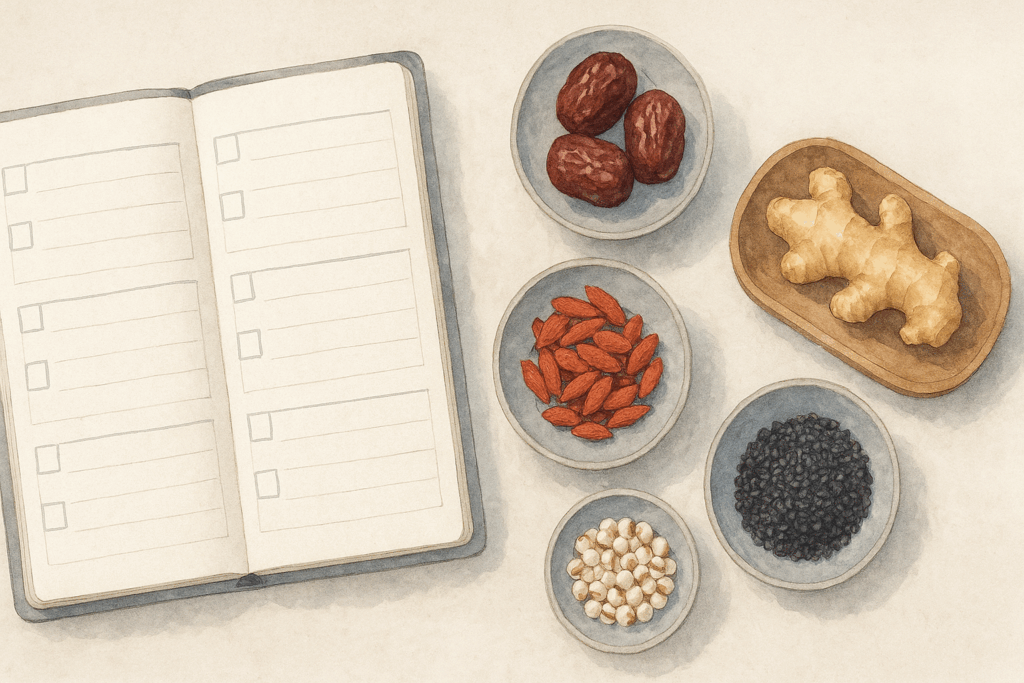

※本来使用する食材ですと、ご家庭にない物が多いので普段の食材でできるように変更してあります。

卵、人参、はちみつ →本来は なつめ

豚肉、鶏肉、牛乳→本来は竜眼肉

みかん・オレンジの皮→本来は陳皮

白菜、大根、豆腐 →本来は百合根・蓮の実

にんにく→本来はシナモン

黒ゴマ、ほうれん草→本来は黒豆

コメント