薬膳は「日常の食事」でできるセルフケア

「薬膳」と聞くと、漢方薬や難しそうな料理を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

実は、薬膳は特別なものではなく、毎日の食事で簡単に取り入れられる東洋医学の知恵です。

体調や季節に応じて、スーパーで買える身近な食材を選び、体をいたわる。それが薬膳の基本です。

例えば、疲れた日には「鶏肉」や「山芋」で気を補い、冷えを感じる日には「生姜」や「ネギ」で体を温める。

こうした食材選びの工夫が、薬膳の第一歩となります。

陰陽と五行から見る体のバランス

陰陽とは?

陰と陽は、自然界や人の体を2つのバランスで捉える考え方です。

- 陽:太陽、昼、温かい、活動的

- 陰:月、夜、冷たい、静的

例えば、「陽」が強すぎるとイライラしたり不眠になりやすく、「陰」が強すぎると冷えや疲れを感じやすくなります。

薬膳では、この陰陽のバランスを整える食材選びが重要になります。

五行とは?

五行とは、自然界のすべてを「木・火・土・金・水」の5つの要素に分類する考え方です。

これらは体内の臓腑(肝・心・脾・肺・腎)とリンクしており、それぞれに対応する季節や感情があります。

- 肝(木):春・怒

- 心(火):夏・喜

- 脾(土):長夏・思

- 肺(金):秋・憂

- 腎(水):冬・恐

この考えをもとに、季節や体質に合わせて食材を選ぶことで、心身の調和を保ちます。

食材の性質と味を理解しよう

五性:体を温める?冷やす?

食材は体を温めたり冷やしたりする作用を持つとされ、これを「五性」と呼びます。

- 熱性:唐辛子、胡椒(強く温める)

- 温性:生姜、ねぎ(じんわり温める)

- 平性:米、大豆(中庸)

- 涼性:大根、トマト(やや冷やす)

- 寒性:スイカ、きゅうり(強く冷やす)

五味:味と内臓の関係

薬膳では味も重要です。それぞれの味が特定の臓腑に働きかけるとされます。

- 酸味(梅干し、レモン):肝

- 苦味(ゴーヤ、セロリ):心

- 甘味(米、キャベツ):脾

- 辛味(生姜、唐辛子):肺

- 鹹味(こんぶ、わかめ):腎

季節ごとのおすすめ薬膳食材

- 春:香りの良いセロリ、柑橘類(気の巡りを良くする)

- 夏:トマト、きゅうり(体の熱を冷まし水分補給)

- 秋:梨、はちみつ(潤いを補い乾燥を防ぐ)

- 冬:根菜、生姜、羊肉(体を温めエネルギー補給)

体質別におすすめのセルフケア食材

- 疲れやすい(気虚):鶏肉、山芋、米(気を補う)

- 冷えやすい(陽虚):生姜、ネギ、にんじん(体を温める)

- イライラしやすい(気滞):セロリ、みかん、香味野菜(気の流れを整える)

家庭でできる簡単薬膳レシピ3選

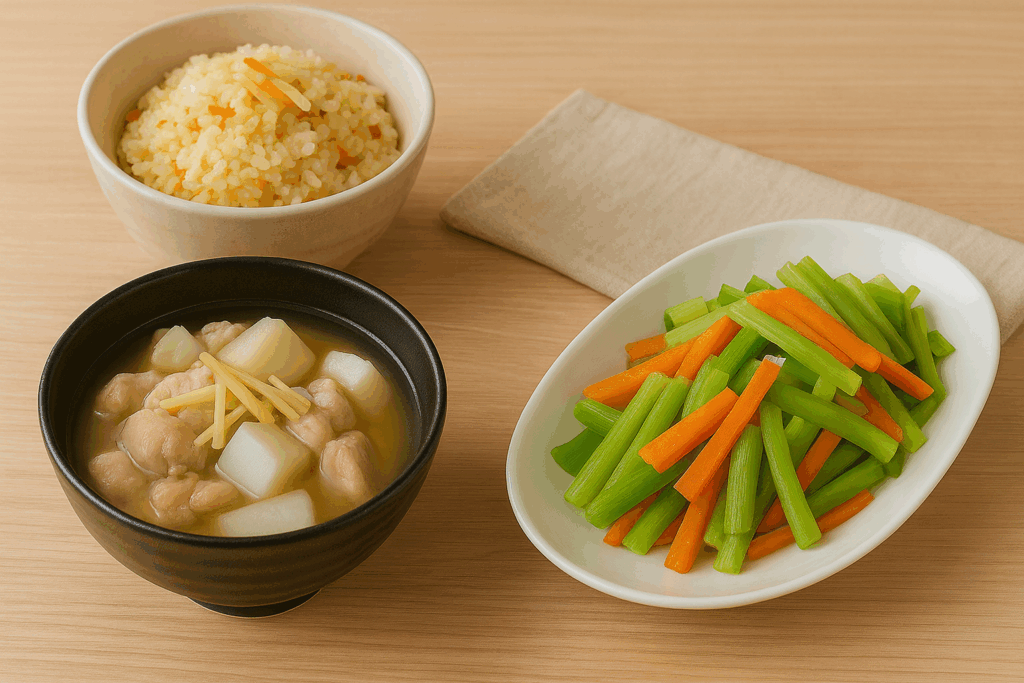

鶏肉と山芋の元気スープ

材料:鶏もも肉、山芋、生姜、ネギ、塩、だし

- 材料を食べやすく切る。

- 鍋にだしと鶏肉を入れ、煮立てる。

- アクを取り、山芋と生姜を加える。

- 15分ほど煮込む。

- ネギを加えて塩で味を調える。

効能:気を補い、疲労回復・胃腸強化に◎

生姜たっぷり温活ご飯

材料:米、生姜、にんじん、酒、塩

- 米を研ぎ、炊飯器に入れる。

- 千切りにした生姜・にんじんを加える。

- 酒と塩を加え、通常通り炊飯。

- 炊き上がったら混ぜて完成。

効能:体を温め、冷え改善・代謝UPに◎

セロリと人参のさっぱり和え

材料:セロリ、人参、酢、オリーブオイル、塩

- 野菜を千切りにし、さっと茹でる。

- 酢・オリーブオイル・塩で和える。

- 冷蔵庫で10分ほどなじませて完成。

効能:気の巡りを整え、ストレス軽減に◎

まとめ

薬膳は「自分の体と会話する」ことから始まる

薬膳は難しい理論ではなく、季節や体調に応じて「どの食材を選ぶか」を少し意識するだけで始められます。

「疲れているな」と感じたら、鶏肉や山芋で元気をチャージ。「冷えるな」と思ったら、生姜ご飯で温活を。「イライラするな」と思ったら、セロリや柑橘で気分転換を。

自分の体と会話しながら食材を選ぶことで、毎日のごはんがあなたを整える薬膳に変わります。

明日から、ほんの少しの意識で体を労わる食生活を始めてみませんか?

次回は、セルフでできる体質チェックをご紹介いたします。

ご覧くださり、ありがとうございます。

コメント